|

|

| |

|

化学の歴史は、古くは錬金術師が活躍した時代まで遡ることができるが、近世になるまで生物の中にある「有機物」は動植物の体内にのみに宿る生命力で作られ、元素からの合成は不可能であると考えられていた。スウェーデンの指導的化学者の一人であったベルセリウスは、1808年に発行した「化学教科書」第一巻で「有機化合物は小数の限られた種類の元素から成り、それらの元素は有機物中で生命力の影響で結びつけられている」と述べている。また、ドイツのグメリンは1829年の著書「化学便覧」の第三巻で、「有機物は、(1)生命力が宿っており、(2)内部および外部の構造が特有であり、(3)大部分のかつ最も重要な部分が特別な化合物すなわち有機化合物から構成され、無機界に存在するのは固有ではなく、有機界からのおこぼれとしてのみである」と述べている。このような考え方に鑑みても植物や動物から得られる薬が如何に神秘的な力を有するものとみなされていたかを伺い知ることができる。

|

| 上野彦馬肖像 |

| 長崎市立博物館蔵 |

このような「生気論」を打破する契機は、1928年、ドイツのヴェーラーによってもたらされた。無機物・シアン酸アンモニウムからの「尿素」の化学合成である。以降、次々に有機化合物が実験室内で合成されていくことになる。因みに、最初の化学療法剤として知られる梅毒の特効薬「サルバルサン」が誕生したのは一九〇九年であった唯一の西洋文化の摂取地であった長崎・出島においてもなお、ほとんどの「くすり」が「生薬」であったことは第一章でも述べたとおりである。では、現在の薬づくりの基盤を成す「化学」はどのようにして日本に導入され、定着していったのだろうか。この問いに対する興味深い一つの答は、日本写真術の開祖として知られる長崎人・上野彦馬が残してくれた足跡から拾い上げることができるだろう。

上野彦馬は、上野俊之丞の第四子として、1839年(天保9年)長崎の銀屋町(現古川町)に生まれた。上野家は、先祖代々肖像画を描く画家の家系でもあったが、父俊之丞は長崎奉行所の御用時計師であり、また塩硝や更紗などの開発でも有名であった。加えて俊之丞はシーボルトに学んだ蘭学者でもあり、その盛名を慕って諸国の蘭学者が集まったといわれる。上野彦馬は幼時からこのような恵まれた学問的雰囲気の中で育った。特筆すべきは父俊之丞が、日本で初めての写真機を購入し、これが島津藩に渡り、初めて写真撮影がなされていることである。因みにこれが写真の日(6月1日)が制定された所以となっているが、14歳の時にこの父を亡くした彦馬が、後に写真術の祖として歴史にその名を残すことになるのである。 上野彦馬は、上野俊之丞の第四子として、1839年(天保9年)長崎の銀屋町(現古川町)に生まれた。上野家は、先祖代々肖像画を描く画家の家系でもあったが、父俊之丞は長崎奉行所の御用時計師であり、また塩硝や更紗などの開発でも有名であった。加えて俊之丞はシーボルトに学んだ蘭学者でもあり、その盛名を慕って諸国の蘭学者が集まったといわれる。上野彦馬は幼時からこのような恵まれた学問的雰囲気の中で育った。特筆すべきは父俊之丞が、日本で初めての写真機を購入し、これが島津藩に渡り、初めて写真撮影がなされていることである。因みにこれが写真の日(6月1日)が制定された所以となっているが、14歳の時にこの父を亡くした彦馬が、後に写真術の祖として歴史にその名を残すことになるのである。

一六歳で大分・日田の名門私塾・咸宜園に入門。三年後に帰郷し、幕府第二次海軍伝習所医官として長崎に来たオランダ海軍二等軍医・ポンペ・メールデルフォールトの塾「舎密試験所」に入り舎密学(化学)を学んだ。彦馬はポンペについて化学を勉強中、蘭書に写真術について解説した項を発見し、写真術を知らされ並々ならぬ興味を覚え、研究に着手した。熱意あふれる教育者であったポンペは、彦馬ら門下生の望みにこたえて一緒に湿板写真の研究を行ったと伝えられている。彦馬は、塾で知り合った伊勢藤堂藩の堀江鍬次郎とともに共同研究を始め、苦難の末についに湿板写真による撮影に成功した。 弱冠二十歳の開眼であった。

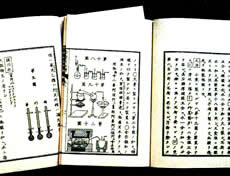

文久元年(1861年)には湿板写真術などを紹介した化学のテキスト「舎密局必携」を出版。写真機の製作や撮影の研究を本格的に開始し、中島川畔に上野撮影局を創設したのが翌年の文久二年である。彦馬は、松本良順はじめ勝海舟、榎本武揚、坂本竜馬らを次々に撮影して評判をとった。特に坂本竜馬の写真は有名である。 彦馬は明治七年の金星観測でわが国最初の天体写真を撮影した。 また明治10年の西南戦争で、わが国最初の戦跡を撮るなど活躍した。明治12年初の内国博覧会で鳳紋賞を受賞、名声を決定的なものとした。

前述のように長崎の上野父子は日本の写真界の発展にとって、かけがえのない存在であった。写真術は今日なお、進化を続けている技術であるが、それでは、彼らの技術は写真史においてどのように位置づけられるのだろうか?

カメラは、既に一六世紀から一七世紀にかけて、暗箱にレンズをつけて景色などを投影、観察出来るカメラ・オブスキュラ(ラテン語で暗い部屋)として、種々のものが考案されていた。このカメラ・オブスキュラで得られる像を固定化しようという試みは、ニエプスを始め多くの人々によりなされていた。 カメラは、既に一六世紀から一七世紀にかけて、暗箱にレンズをつけて景色などを投影、観察出来るカメラ・オブスキュラ(ラテン語で暗い部屋)として、種々のものが考案されていた。このカメラ・オブスキュラで得られる像を固定化しようという試みは、ニエプスを始め多くの人々によりなされていた。

1839年ダゲール(仏)は発明された銀板写真法(ダゲレオタイプ)をフランス科学アカデミーで発表した。ダゲレオタイプとは発明者 L. ダゲールがその技術に自らの名前を冠して呼んだことに由来する。その原理は次のようである。銀盤をよく磨き、これをヨウ素蒸気で処理して表面にヨウ化銀を形成させ、露光後に水銀蒸気を当て、露光箇所のヨウ化銀上に水銀を固定して現像する。

上野俊之丞が入手したのはこのダゲレオタイプの写真機であった。正確な記録はないが1840年代(天保から弘化にかけて)であったとされており、時代背景を汲めばかなり早い時期に最初の写真機が我が国にもたらされていたといえよう。 その後西欧では写真技術の開発競争が進み、銀板のダゲレオタイプ、紙ネガのカロタイプを経てF. スコット.アーチャーによってコロジオン・プロセスが発明された。これがいわゆる湿版写真で、ガラス板に感光液を塗ってまだ湿っているうちに撮影するものであり、彦馬の研究対象となった写真術そのものである。

しかし、この手法は明治14年から15年を境として乾板、すなわちフィルムの時代を迎えるをみるに急速にすたれたといわれる。彦馬は自らが苦心の末、確立した技術が新たな波によって押し流されるという、大きな変革期を経験す ることとなった訳である。

[一]薬品類の調達 [一]薬品類の調達

今はとても便利な世の中で、化学実験に必要な薬品の大抵のものは試薬販売店に電話をすれば翌日には配達してもらえる。一方、彦馬の時代はといえば、全てを自分で調製しなければならなかった。オランダ語でその方法が示してあるとはいえ、見たこともないものを作るところから始めなければならなかったのである。以下にその一部を紹介する。相当の危険を伴うので決して真似をしようとは思わないでほしい。

(1)エチルアルコール

感光材料の作成に必要であった。はじめ、焼酎の蒸留により得んと試みるも、焼酎中のフーゼル油が混入し、目的にかなう純度のアルコールは得られなかった。ポンペに相談したところ、大切にしていたジネ−バを分けてくれた(オランダの酒で英国に渡りジンと呼ばれ世界に広まる。焼酎より純度が高い)。ジネ−バの蒸留により高純度のアルコールが得られた。

(2) 硫酸

鉛板の箱状容器の中に硫黄と硝石(硝酸カリウム)を入れ、加熱して発生した蒸気より得た。3人の手伝いを使って6昼夜不眠不休で働いてようやく得られたと伝えられている。

(3) 青酸カリウム

牛の生血を日光にさらして乾かし、分析しながら精製を繰り返して得た。

(4) アンモニア

生肉が付着している一頭分の牛骨を、土中に埋め、腐りはじめた頃、掘り出して釜に入れて抽出し、これを蒸留して得た。

獣肉を食しない当時にあっては彦馬の行動は正気の沙汰とは映らなかったようであり、さらにはあまりの臭気に長崎奉行所に訴えられてしまった。

忍耐強い苦労の末、アルコール、アンモニア、エーテル、カドミウムなどを混和してついにコロジオン液の調製に成功した。

[二]撮影

次に「舎密局必携」に解説されている撮影手順の概要を紹介する。 湿板の露光に必要な光を得るために、撮影は戸外で行われていた。従って写真機器、暗幕、時計、薬品を入れた壺などの撮影道具を運ぶところから始めなければならない。

[その壱 感光板(湿板)の自製]

暗幕の中で湿板を作るところから始める。 (1)まずガラス板を完璧に磨き上げる。少しの曇りもあってはいけない。 (2)磨いたガラス板にヨウ化コロジオンをしいて膜を作る。強い日光は避け、薄暗い部屋で行う。ろうそくの火を使うときには細心の注意を要する。なぜならば、コロジオンに含まれているエーテルに引火するおそれがあるからである。コロジオンとは卵の白身とヨウ化カリウムを吉野紙で漉して、銀液の中に浸したものであった。

次いで適量のコロジオンを板の上に注ぎ、板面によくゆき渡るように傾けながらまわし、余った液は元の瓶に戻す。ガラス板からコロジオン液が滴り落ちなくなったら次の処理に移る。 次いで適量のコロジオンを板の上に注ぎ、板面によくゆき渡るように傾けながらまわし、余った液は元の瓶に戻す。ガラス板からコロジオン液が滴り落ちなくなったら次の処理に移る。

(3) 銀浴につけてコロジオン膜に感光性を与える。銀浴に要する銀液は百分の蒸留水に七分の硝酸銀で作る。コロジオン膜は銀液の中で次第に褐色を帯びてくるが、数分後、油のような薄皮がむらなく生じたのを確かめてから引き上げる。この液中の硝酸銀とコロジオン膜注のヨードイオンが反応してヨウ化銀を生成して感光性を帯びるのである。乾くと感光しなくなるので湿っているうちに撮影しなければならない。

[その弐 撮影]

(一) で作成した濡れたままの種板ガラスを枠に入れ、焦点を合わせて据え付けた暗箱に装着し、解放状態のレンズで八秒から四〇秒露光する。光線は季節や天候時間によって強弱の差があり、コロジオン液、銀液の種類によって感光性が著しく違ってくるので、最も適当な露光時間は自分で実験しながら見いださなければならず、これが撮影術において最も重要な問題であると、彦馬は説明している。

[その参 現像] [その参 現像]

露出後直ちに暗幕に運び入れ種板を取り出し、壺の鉄液をかけ、青酸カリをかけ、銀を溶出し定着させる。

[その四 定着]:「得ルトコロノ肖像ヲシテ再ビ光線ニ感動セシメザル法」

ハイポを五倍の水に溶かした単ハイポ液を定着液とする。この液は未反応のヨウ化銀を溶出し、それ以上感光することを防ぐための操作である。

[その五 印画紙]

印画紙は紙の膜中に感光性の塩化銀を取り込ませたものであった。20倍の水に食塩を溶かした水溶液に適当に切った紙を浸した後、乾かす。乾燥後、この紙を硝酸銀水溶液に浸し、五分後に引き上げ暗所で乾燥させて作る。

[その六 焼付]

その四と五の印画紙を重ね合わせて日光に当てて感光させた後、四の原理と同様、ハイポにて定着する。

以上が、撮影の手順である。実に他段階の化学変化を経て写真が出来上がる訳で、かなりの化学に対する知識と理解力を持っていたことが推察される。

彦馬による写真を示す。

長崎大学図書館所蔵古写真及び古写真研究〔1994年、長崎大学図書館)より |

|

|

|

|

彦馬の化学について述べる前に、先ずここで日本の化学の祖・宇田川榕庵について述べるべきであろう。榕庵は、我が国において初めて体系的な化学書、「舎密開宗」を著したことで、概念的に全く新しい「化学」という学問の移植とその基盤整備という大事業をほぼ単独で成し遂げた江戸時代の蘭学研究者である。彦馬も用いている「舎密(せいみ)」という述語は、オランダ語で化学を表す chemie (セミー)の音訳で、榕庵による造語である。「舎密開宗」以前に我が国に日本語で書かれた本格的に書かれた化学書が存在しなかったのであるから、実に多くの化学を記述するための用語が榕庵により創作されたことになる。宇田川榕庵の名前は知らずとも、皆が日常的に使っている現代化学用語にどれほど榕庵が影響を与えているか、例示してみたい。

【元素名・物質名】 【元素名・物質名】

水素、炭素、酸素、窒素、炭酸瓦斯、諳模尼亜(アンモニア)、炭酸加里 (K2CO3)、炭酸曹達 (Na2CO3)、炭酸諳模尼亜、硫酸、硫酸曹達、消酸、塩酸。

【化学用語】

元素、物質、法則、試薬、成分、容積、燃焼、酸化、還元、瓦斯、温度、結晶、潮解、蒸留、濾過、飽和、溶液、昇華、装置、坩堝

「舎密開宗」は、「ヘンリーの法則」で知られるイギリス人・ W・ヘンリー(William Henry) によってで1803年に著された化学入門書「Elements of Experimental Chemistry」のドイツ語訳を、オランダの A. イペイ (Adolphus Iipeji) がオランダ語に訳したものを基にして宇田川榕庵が著した内編一八巻、外編三巻、計二一巻からなる大部でる。刊行が始まったのが天保8年(1837年・彦馬の生前一年前)で、最終巻が出版されたのが彦馬が九歳の時の弘化四年(1847年)であった。

「舎密局必携」の刊行には、彦馬と共にポンペのもとで写真術研究に取り組んでいた、塾においては先輩格に当たる伊勢・津藩士:堀江金鍬二郎との交流によるところが大きい。 堀江は湿式写真再現に辛酸を分かち合った彦馬の盟友である。目的の完成を間近に見た堀江は津藩十一代藩主藤堂高猷に協力を要請し、これが受け入れられ、150両という破格のフランス製写真機の購入を果たしている(10歳年上の堀江は彦馬にとって頼もしい兄貴分であったに違いない)。そして江戸に赴き、江戸在勤中の高猷公にその成果を披露した。翌、万延元年、彦馬は江戸在勤終了で帰国する高猷公に藩校・有造館における蘭学と理化学講師としての招聘を受け、津に帯同した。彦馬は24歳になったばかりであった。 「舎密局必携」の刊行には、彦馬と共にポンペのもとで写真術研究に取り組んでいた、塾においては先輩格に当たる伊勢・津藩士:堀江金鍬二郎との交流によるところが大きい。 堀江は湿式写真再現に辛酸を分かち合った彦馬の盟友である。目的の完成を間近に見た堀江は津藩十一代藩主藤堂高猷に協力を要請し、これが受け入れられ、150両という破格のフランス製写真機の購入を果たしている(10歳年上の堀江は彦馬にとって頼もしい兄貴分であったに違いない)。そして江戸に赴き、江戸在勤中の高猷公にその成果を披露した。翌、万延元年、彦馬は江戸在勤終了で帰国する高猷公に藩校・有造館における蘭学と理化学講師としての招聘を受け、津に帯同した。彦馬は24歳になったばかりであった。

有造館で彦馬が講義用に使ったテキストは、1851年に第二版をだしたオランダ人ギルデンの「純物質及び工業製品の化学」二巻、フリスミスの「定性分析化学」、1847年刊ブロングの「初等基礎物理学」第二版、ギニングの「無機及び有機物の化学」ほかの十数冊であったとされるが、何はおいても榕庵の「舎密開宗」が講義組立の骨子となったことは、想像に難くない。しかし、ここで彦馬はオランダ語の読めない学生たちが、化学実験の時、文献を探す労を省くために、化学書を著すことを思い立つ。高猷公のはからいで直ちに上梓されたのは藤堂三十三万石の財力に負うところが大きいが、彦馬の実力が買われた証拠ともいえる。

特筆すべきは、「舎密局必携」には自らが相当の苦労の果てにようやく体現できた写真術を、(当面は写真術を独占するということもできたであろうに)惜しげもなく解説して点である。長崎の名門・上野家に生まれ、エリート教育を受け、そして次々に押し寄せては既存の価値観を変えていく西洋文化の波を肌で感じる環境にあった彦馬は、化学が今後、さらなる進歩を遂げつつあることを確信し、我が国で一人でも多くの若者が好奇心をもって化学に接してくれることを期待した「実験第一主義」の科学の伝導者だったと言えるのではないだろうか。このような観点からも「舎密局必携」は実験を最重要視する彦馬の哲学を凝集した、当時の最先端の化学実験書にして入門書であったと位置づけられるだろう。

「舎密局必携」は明治の中頃までの化学の教科書として関西を中心に使われたといわれる。本書の内容の特徴は、親和平衡力として化学当量をあげたり、元素に符号をつけたことである。これは古い舎密学者がこれまでだれも唱えなかったことであり、上野彦馬の独創である。また、有機性化学と無機性化学を説き、分子式や、化学方程式が用いられていることも、注目すべき点である。

日本薬学の開祖として知られる長井長義はドイツにおいて化学を修め、帰国後、東京帝國大学教授、日本薬学会初代会頭として生涯薬学会の発展に尽くした。1887年、長井博士はマオウからエフェドリンの単離に成功し、後にその構造決定、 全合成をともに完成し、日本の有機化学・天然物化学の幕を開いた。長井博士らにより創始された 東大薬学の有機化学は、朝比奈泰彦教授、近藤平三郎教授、落合英二教授、津田 恭介教授ら文化勲章に輝く日本有機化学の先達を生むと共に、多数の合成医薬をも創製した。日本の薬学は生薬成分の有機化学的研究から始まったのである。 日本薬学の開祖として知られる長井長義はドイツにおいて化学を修め、帰国後、東京帝國大学教授、日本薬学会初代会頭として生涯薬学会の発展に尽くした。1887年、長井博士はマオウからエフェドリンの単離に成功し、後にその構造決定、 全合成をともに完成し、日本の有機化学・天然物化学の幕を開いた。長井博士らにより創始された 東大薬学の有機化学は、朝比奈泰彦教授、近藤平三郎教授、落合英二教授、津田 恭介教授ら文化勲章に輝く日本有機化学の先達を生むと共に、多数の合成医薬をも創製した。日本の薬学は生薬成分の有機化学的研究から始まったのである。

この二人を結びつけたものは、当時、日本ではほとんど理解されていなかった「化学」という基礎自然科学の学問に他ならない。 この二人を結びつけたものは、当時、日本ではほとんど理解されていなかった「化学」という基礎自然科学の学問に他ならない。

長井長義は1845年(弘化2年)、阿波蜂須賀藩の医官を勤める長井琳章の長男として名東郡常三島長刀町(現在の徳島市)に生まれた。藩校で漢学・オランダ語を学ぶが、父より薬用植物などを研究する本草学の手ほどきを受け、薬学・化学に深い関心を寄せるようになった。15歳で元服し、医師として父の代診を勤めるようになる。そして慶応2年、22歳の時に他の六名と共に西洋医学を学ぶため長崎留学の藩命を受けた。時まさに幕末から明治元年にかけての二年間である。

長崎において長義は、オランダ人医師ポンペが創設した養生所「精得館」(長崎大学医学部の前身にあたる)で、二代目オランダ人教師として招聘された陸軍軍医ボードウィンに化学を、マンフスフェルトに臨床医学を学んだ。当時の精得館は、医学専門教育と物理・化学を分離、後者については分析研究所を別に設け、理化学専任教師として招かれたハラタマが化学実験を行っていたが、長義の到着の1ヶ月後には分析究理所を江戸に移すべく長崎を後にしている。長義の長崎留学は名目は医学修業であったが、徳島を出るときからハラタマに就いて化学を学ぶつもりであったらしく、その日記に、せっかく長崎に来たが、これでは初志を貫けないから、しばらく経ってからハラタマを追って江戸に赴きたいと書き残していることが知られている。慶応3年(1867年)には医学勉強のための精得館通いをやめ、写真撮影局を開いたばかりの上野彦馬の家に寄寓、写真技術を通じて化学修得に励むのである。そこで手にした「舎密局必携」(およそ五年前に発刊されている)は、長義が初めて手にした化学書だった。長井は、彦馬の指導の元、写真に必要な硝酸銀から湿板をつくることや、現像液から生ずる塩化銀を金属銀に還元して再び硝酸銀に返す仕事を手伝ったという。

その後、上京し東京医学校(大学東校、東京大学の前身)に学んだ長義は明治3年、明治政府により第1回欧州派遣留学生に選ばれ、プロイセン(ドイツ)に派遣された。ベルリン大学に入学し医学を学びはじめるが、そこで有機化学の大家、ホフマン教授の有機化学研究に関心が移る。本人は自伝のなかで「化学の実験講義が非常に面白くてたまらず、医学をやめて化学にしてしまった」と述懐する。ホフマンに師事し、化学に転身し、後にベルリン大学助手として数々の学術的業績をあげた。このように長井博士の興味が物質的基盤の究明を目指す化学に向いていったことに、上野彦馬との邂逅がなにがしかの影響を与えていたと察するのことは邪推とはいえないだろう。ホフマン教授の助手として13年間プロイセンにとどまり、化学の研究に打ち込んだ。帰国後は東京帝国大学医学部薬学科教授となり、現在の東大薬学部の基礎を築いた。

写真術を介して、彦馬が与えた日本の化学界への功績は計り知れない。

| 参考文献: |

舎密局必携(復刻版) 上野彦馬 産業能率大学(1975)

オランダ人の見た幕末・明治の日本 芝 哲夫 菜根出版(1993)

評伝上野彦馬 : 日本最初のプロカメラマン 八幡政男著 武蔵野書房, 1993.

上野彦馬 : 幕末のプロカメラマン 八幡政男著 長崎書房, 1976

上野彦馬と幕末の写真家たち 上野彦馬 [ほか撮影] 岩波書店, 1997

長井長義長崎日記 渋谷雅之ほか 徳島大学薬学部 2002 |

|

|

| |

|

|