RESERACH

CONCEPT

研究概要

・フィルードサイエンスと実験科学の融合・環境研究を介したSDGs・プラネタリーヘルスへの貢献

衛生化学分野では、環境とヒトの健康の関係を理解するべく研究をおこなっています。

衛生化学分野では、環境とヒトの健康の関係を理解するべく研究をおこなっています。近年の目覚ましい科学技術や産業の発展に伴い,健康被害をもたらす様々な環境汚染物質が我々の生活環境に溢れています。大気汚染物質である微小粒子状物質(PM2.5)は各種疾患との関係が疫学研究により確認され,WHOは大気汚染による死亡者が世界で約670万人に上り,特にアジア地域で大気汚染の被害が大きいことを指摘しています。私たちは,国内外で捕集したPM2.5等の大気試料中に含まれる有機汚染物質の環境動態の解析や毒性評価を行っています。

ヒトの生涯曝露の総体を意味するエクスポソームという概念が提唱されております。エクスポソームは一般外的要因(社会的関係・気候など),内的要因(ホルモン・体型)および特殊外的要因(化学物質・放射線など)の三つに大別されます。私達は,特殊外的要因に着目し,曝露の実態把握および細胞生物学的影響の解明に挑んでいます。

環境もしくは生体由来の試料分析を中心としたフィルードサイエンスと細胞および齧歯類個体を用いた曝露応答機序もしくは微量金属の生物学的意義を明らかにする実験科学を有機的に連携することにより,私たちは地球規模課題の解決と人々の安全と安心の確保に貢献します。

フィールドサイエンス(鳥羽グループ)

・大気汚染物質の動態解析

微小粒子状物質(PM2.5)とは粒子の大きさに基づく分類であり,その環境基準においては成分や発生源を考慮していません。PM2.5に含まれる有機汚染物質(特に多環芳香族炭化水素類)を評価対象とし,未規制有害物質の分析法開発や環境モニタリングを通して有害物質の環境動態や生体影響評価を行うことで様々な疾患の原因究明に役立てたいと考えています。

微小粒子状物質(PM2.5)とは粒子の大きさに基づく分類であり,その環境基準においては成分や発生源を考慮していません。PM2.5に含まれる有機汚染物質(特に多環芳香族炭化水素類)を評価対象とし,未規制有害物質の分析法開発や環境モニタリングを通して有害物質の環境動態や生体影響評価を行うことで様々な疾患の原因究明に役立てたいと考えています。・新たなたばこ製品の成分分析

加熱式たばこや電子たばこといった新たなたばこ製品について,主流煙に含まれる健康に影響を及ぼす可能性のある有機物質を分析し,たばこ対策の政策立案に活かすための科学的知見の蓄積に貢献しています。・国内外の連携機関との共同サンプリング

国内外の大学や公的機関と共同研究を実施しています。特に,国際共同研究に力を入れており,東南アジアの国々(タイ,ベトナム,カンボジア)において大気汚染に関する研究を展開しています。環境計測の技術移転による人材育成を含め,プラネタリーヘルスを実践しSDGsへの貢献を果たしていきます。

実験科学(安孫子グループ)

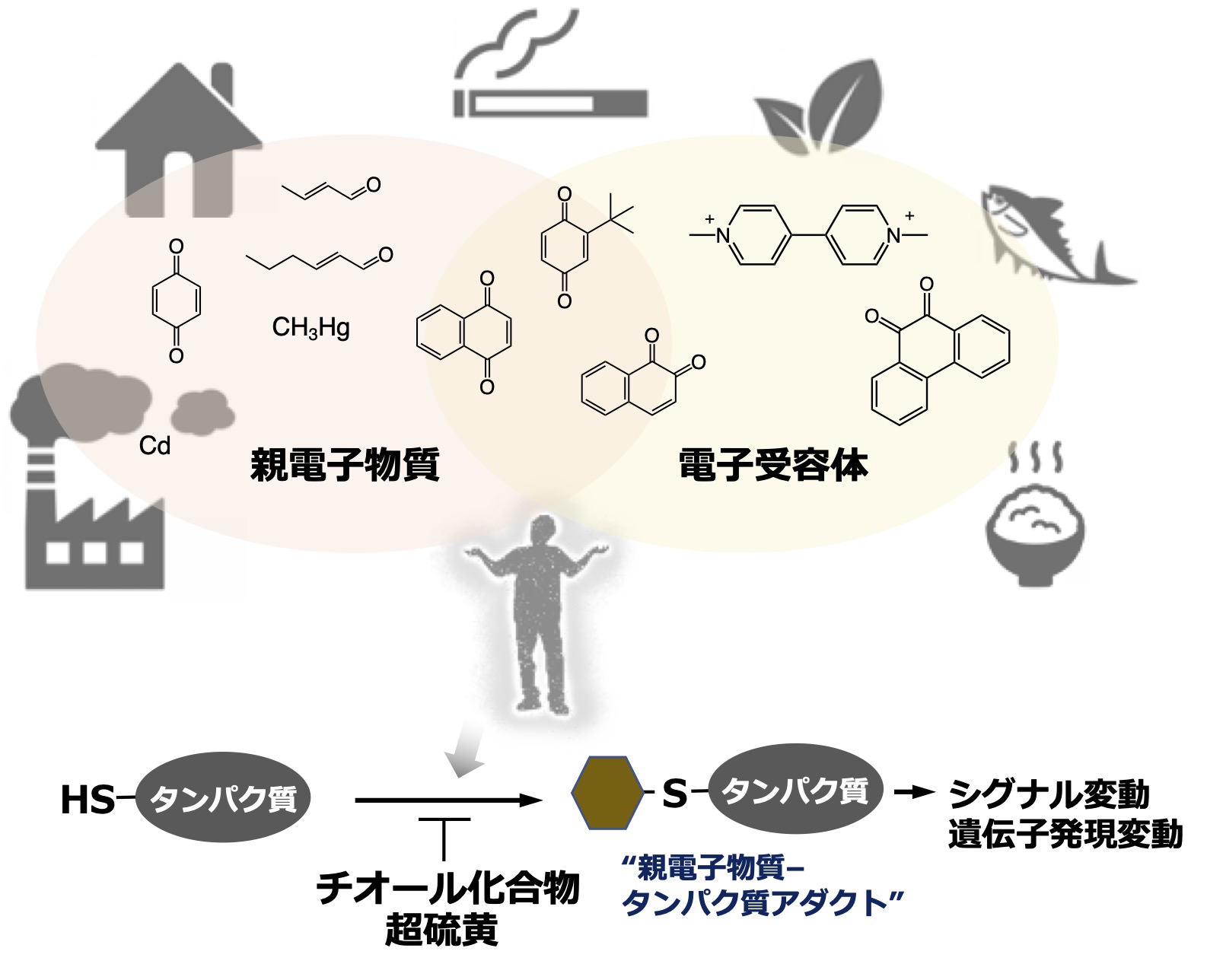

・特殊外的要因(環境化学物質)曝露による細胞応答機序の解析

主に親電子物質,電子受容体,およびチオール化合物に着目しています。親電子物質は,タンパク質やDNAなどの生体内求核分子と付加体を形成します。また,電子受容体は生体内でのレドックスサイクルにより,化学量論以上の活性酸素種を産生することで,タンパク質やDNAを酸化します。このように,両物質はそれぞれ生体内高分子への化学修飾を介して細胞に影響を及ぼします。親電子物質や活性酸素種は,チオール化合物と結合することで不活性化されます。特にイオウが複数個つながるパー・ポリチオール化合物はモノチオール化合物より反応性が高いことが報告されています。これらのチオール化合物を活用した親電子物質および電子受容体による毒性の軽減に関する研究も進めています。

また,環境からの曝露は単一化合物だけではなく,複数の化合物に複合的に曝露されています。そのため,フィールドサイエンスでのデータを基に曝露実態に近づくように複合曝露研究にも取り組んでいます。

研究室の風景

我々の研究室ではガスクロマトグラフィーや液体クロマトグラフィーなどの分析装置やクリーンベンチを使用して実験しています!

バナースペース

衛生化学分野

〒852-8521

長崎県長崎市文教町1-14